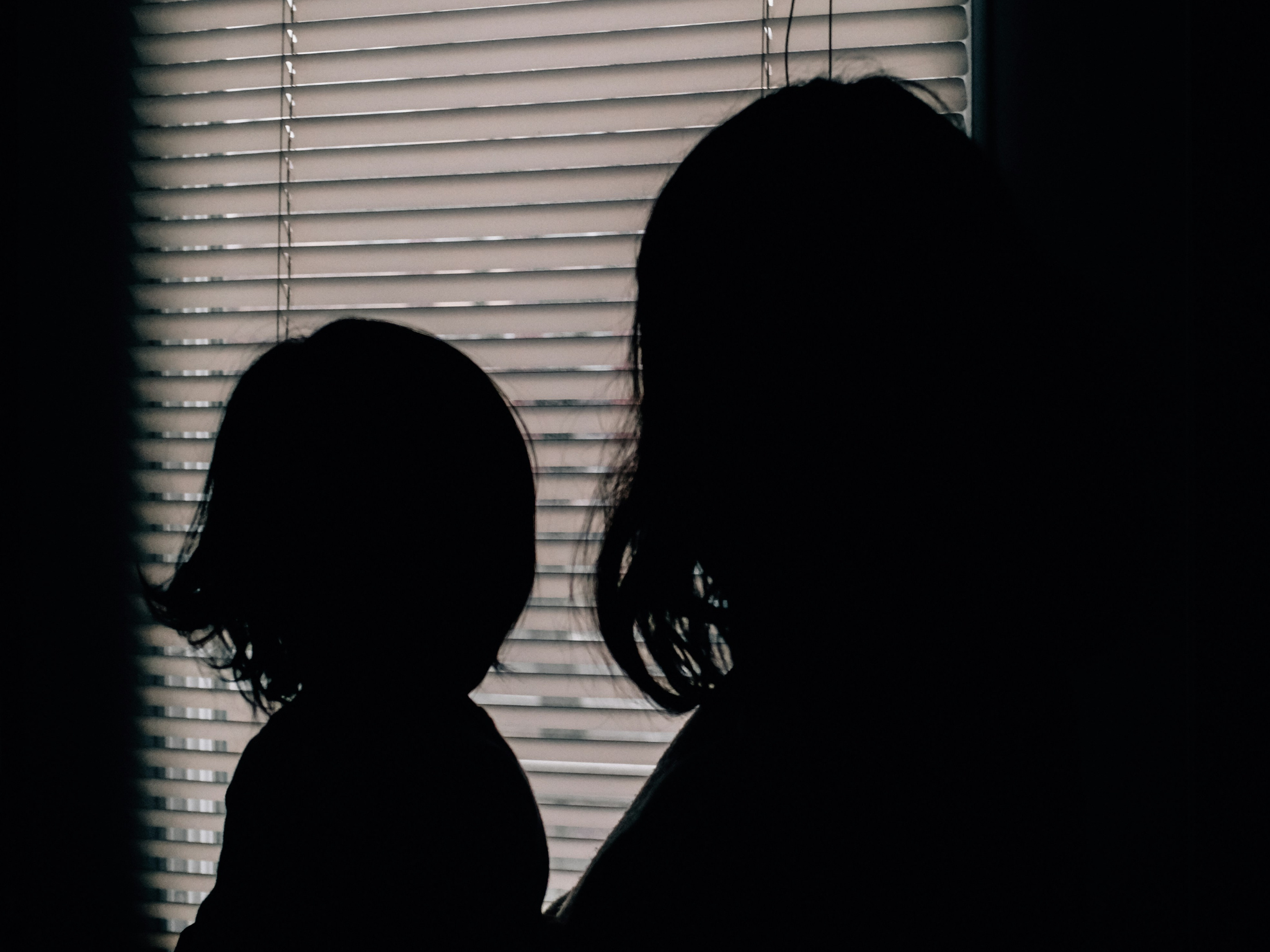

La maternidad, construida socialmente bajo los techos del patriarcado, se sustenta en un determinismo biológico en el cual la mujer tiene como fin y como medio para ser o existir, ser madre. Esta construcción tradicional asume la maternidad como un sacrificio propio de la mujer donde las «buenas madres» se dedican en cuerpo y alma a sus criaturas.

A pesar de no ser la realidad, siendo la maternidad una experiencia diversa y aprendida, las mismas reglas patriarcales y capitalistas que nos sujetan dentro de estos roles de género hacen que la crianza adquiera una relevancia destacable en las mujeres, siendo incluso el punto central de las vidas de muchas de ellas. Y en esta ya conocida lógica de trabajos reproductivos feminizados, si interseccionamos las experiencias, qué nos puede pasar cuando, además de madres, ¿nos convertimos en víctimas de violencia machista? ¿Qué ideales tenemos que cumplir para no quedar excluidas del grupo de las “buenas madres y esposas”?

La respuesta está lejos de lo que prospectamos en las teorías feministas.

En muchos de los casos de madres víctimas de violencia machista, el hecho de ser madre y compartir con el agresor un vínculo más allá de la pareja es el motivo tanto de finalmente interponer una denuncia contra el padre de las menores cuando estas son objetos de violencia, como del mantenimiento de dicha relación a pesar de sufrir violencia en nombre del bienestar socioeconómico de sus hijas e hijos. Es decir, en cualquiera de los dos casos, priorizar la protección de los menores parece ser el punto central para ellas. Aun así, parece que nada es suficiente.

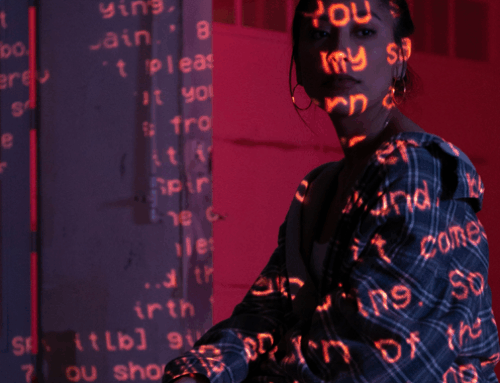

En la práctica, vemos que la estructura acaba siendo cómplice del silencio. Muchas de ellas relatan que se sienten juzgadas y optan por ocultar la violencia que han sufrido (o sufren) para no poner en entredicho su capacidad de ser madre, especialmente cuando se acercan a los servicios sociales en busca de escucha y atención. Concretamente, dicha desconfianza tiene contexto. Esta resurge por situaciones previas vividas por esas mujeres, como es la discriminación por parte del personal de servicios sociales o hasta por retiradas de custodia dirigidas por los servicios de Protección de Menores. Esto nos lleva a reflexionar acerca de los mantos sociales y que, a veces, parece que acudir en determinadas situaciones es como llamar al estigma a voces. Este tipo de situaciones son parte de la violencia institucional.

Cabe destacar que, esta violencia institucional, denunciada también por la sociedad civil y entidades del tercer sector, no son hechos aislados ni aleatorios. Responden a situaciones de violencia vicaria practicada por padres agresores en custodias compartidas o se traducen en numerosos casos de retiradas de custodia precedidos del marcador “mala madre”, como motivo principal de actuación. Estas son retiradas “legitimadas” a través de supuestos protocolos de asistencia a menores a partir de informes imparciales, que carecen de mirada interseccional, con afirmaciones subjetivas y sin constatación, los cuales parecen justificar la hipervigilancia de mujeres y madres que, a su vez, juzgan negativamente su capacidad e idoneidad para cuidar de su menor. Esto último, se puede ver reflejado en reiteradas prácticas concretas activadas por parte de instituciones dirigidas exclusivamente hacia la madre, como revisiones constantes de su hogar mientras que el padre no es sometido a esas mismas evaluaciones. Otra actuación recurrente que refleja esta violencia institucional son las retiradas de custodias a madres bajo el argumento de «manipulación materna hacia las criaturas», es decir, el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP). A pesar de ser un concepto ampliamente rechazado por parte de la comunidad científica internacional, su aplicación en el ámbito judicial todavía es una realidad – ahora disfrazada – , y tienen sabidas consecuencias graves, las cuales perpetúan la desigualdad y vulneran derechos fundamentales.

Estas circunstancias afectan gravemente la salud mental de las madres implicadas, quienes no pueden ni permitirse mostrar vulnerabilidad, teniendo en cuenta que se les aconseja aparentar fortaleza para evitar que su estado emocional sea usado en su contra, ni deben aceptar tratamiento médico para manejar el malestar natural de su situación, ya que en tal caso, se les etiqueta como inestables y peligrosas. Todo eso también impacta directamente la vida de las criaturas, que ven sus rutinas atravesadas por diferentes acciones judiciales, interactuando con diversas personas ajenas a su convivio habitual y enfrentándose a la disputa de narrativa que se crea en este contexto, especialmente cuando hay la aplicación del SAP.

En base de lo mencionado hasta el momento, vemos que el modus operandi de las administraciones públicas en los casos de madres víctimas de violencia machista hacen con que estas se conviertan en cómplices de los agresores, dejando a las víctimas en un estado de impotencia y vulnerabilidad, perpetuando un ciclo de violencia psicológica y exclusión social que las afecta ellas y a sus familias, revelando un sistema que, en lugar de proteger, se transforma en un instrumento de opresión y revictimización.

Este panorama subraya la necesidad de hablar de las violencias institucionales desde una perspectiva feminista y de reevaluar las políticas y prácticas actuales, buscando un enfoque más holístico, interseccional, comprensivo y menos estigmatizante hacia las mujeres y sus familias. Huyendo así, de un sistema revictimizante.